经济全球化和信息社会化正深刻影响着传统翻译行业,商业化和专业化促进了翻译行业的蜕变,翻译的对象、题材、需求、方式、市场与几十年前发生了巨大变化。事实上,许多个人作坊式的传统翻译服务已经无法满足当今专业化和规模化的市场需求,语言服务将以产业化和流程化替代传统个体翻译服务。语言服务产业链是如何构成的,如何才能更健康的发展,本文将以生态学的研究视角对这些问题进行分析和探索。

1. 语言服务产业链的构成

语言服务是翻译服务的扩展,是语言和信息需求多样化推动的结果,反映了翻译业务领域的扩展和服务层次的提高。2010年中国翻译协会主办的“2010中国国际语言服务行业大会暨大型国际活动语言服务研讨会”首次以“语言服务”作为大会名称。2012年《中国翻译》杂志发表了一篇“语言服务:中国翻译行业的全新定位”的文章(袁军,2012:80-83)。2012年中国翻译协会发布“中国语言服务业发展报告2012”正式确立了“语言服务业”的行业地位(中国翻译协会,2012)。

语言服务业是全球化和信息技术的飞速发展催生的包括翻译服务、本地化服务、语言技术工具开发、语言教学与培训、语言相关咨询业务为内容的新兴行业。语言服务的内容随着市场和社会的进步而不断扩展,包括但不限于翻译(笔译、口译、机器翻译等)、本地化、技术写作、多语文档排版、本地化测试、本地化项目管理、国际行业情报编译、本地化与国际化教育、研究、培训和咨询等。

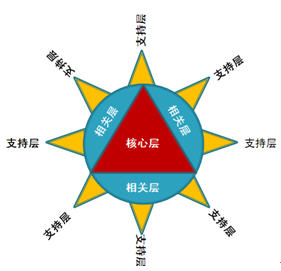

图1. 语言服务业的构成

语言服务业的构成如图1所示。语言服务业包括所有从事语言信息转换及关联服务的机构,可分为三个层次:核心层、相关层和支持层(中国翻译协会,2012:3)。核心层是指经营或业务的主要内容为提供语言间信息转换服务、技术开发、培训或咨询服务的企业或机构,如翻译企业,本地化企业,翻译软件开发企业,翻译培训机构,多语信息咨询机构等。相关层是指经营或业务部分依赖于语言间信息转换的机构或企业,包括国家外事外宣和新闻出版部门,大型跨国企业以及旅游、对外贸易和信息技术等涉外行业的机构和企业。支持层是指为语言服务提供支持的政府部门、机构和企业,包括政府相关决策和管理部门、行业协会、高等院校、研究机构等。

应用翻译的复杂性和领域不断增加,翻译已经发展为一种职业、一类商务、一个产业(Keiran, 2011)。美国联邦政府从1990年到2010年间采购的语言服务费用为45亿美元(Common Sense Advisory,2013)。语言服务产业化特征日趋显著,包含翻译在内的语言服务产业化表现在以下几个方面:语言服务提供方、语言服务购买方、语言服务技术开发方、语言服务人才培养方、语言服务行业组织相互依存、相互竞争、彼此推动、共同发展,形成了需求、供应、服务和支持的利益共同体。具体而言,语言服务行业产业化的标志表现为以下几个方面:翻译业务量快速增长,翻译的语种增长,产业化和标准化的工作流程和组织形式,语言服务企业集中化,行业资本化,职业项目经理出现,全球虚拟语言工作团队,语言服务行业专用技术软件系统研发与应用(刘和平,2011:209-210)。

2. 生态学以及其翻译领域的研究

生态学是“研究生物与环境以及生物与生物之间相互关系的生物学分支科学”,20世纪60、70年代兴起的群众性环境保护运动更进一步使生态学逐步脱离生物学领域,上升到了人类对自然界之间本质关系的研究。近年来,在人文科学和社会科学研究领域,“生态”一词则已转义泛指自然健康、保持平衡与“和谐共生”的集合。生态学是奠基于整体主义的科学,其研究方法强调相互关联、相互作用的整体性(胡庚申,2008:11)。

国外学者较早研究了翻译的生态学,1988年彼得ž纽马克在研究翻译过程的文化介入是提出了翻译的生态学特征(Newmark, 1988:95)。2003年米歇尔ž克罗尼恩在《翻译与全球化》一书中提出了关注语种的“翻译的生态”的观点,呼吁在不同的语种的翻译之间要保持“健康平衡”(Cronin, 2003)。

国内学者在“生态翻译学”领域积极研究。2004年胡庚申在《翻译适应选择论》专著中从译者翻译具体文本的角度提出了“翻译即适应和选择的过程”(胡庚申,2004a)。胡庚申在文章“从‘译者主体’到‘译者中心’”和“生态翻译学的研究焦点与理论视角”中提出了翻译过程要“以译者为中心”的论断(胡庚申,2004b,2011)。

许建忠2009年出版了《翻译生态学》专著,阐释了翻译生态学的内涵以及翻译存在的生态环境、生态结构和生态功能,分析了翻译生态的基本原理和规律,阐述了翻译生态的演进、翻译行为生态及其评估标准,提出了实现翻译可持续发展应遵循的原则。在分析环境对翻译的影响时,将环境分为自然环境、社会环境和规范环境,并对各种环境对翻译的影响进行了专业研究(许建忠,2009:11-61)。

从语言服务业的构成和研究范围来看,语言服务是翻译服务的扩展。从语言服务业界角度分析,当前生态翻译学和翻译生态学领域的研究对象和研究范围,存在两个不足:第一,仅局限在翻译行业甚至翻译过程的研究,缺乏对包含翻译在内的语言服务行业的拓展性研究。第二,对翻译产业链的研究还不够深入,研究方向与业界实践的关联度还不够紧密,表现为浓厚的学术性质的研究。在市场需求和信息技术的发展面前,翻译服务已经无法覆盖当今语言服务领域的现实要求,从翻译服务向语言服务转变是产业发展的现状,语言服务正在成为翻译公司的全新定位(袁军,2012:80),与之相适应,翻译行业研究也应该从翻译行业向语言服务行业研究转变。

3. 基于生态学的语言服务产业链研究

语言服务业是新兴产业,国内对此领域的学术研究基本属于空白。加强语言服务业化的现状、特征、动力和发展等方面的分析,既可以拓展翻译研究的领域,也可以对产业发展提供参考的观点。基于语言服务业受到社会大环境和行业内部小环境的影响,而产业链条中的各自角色相互依存、相互竞争、共同发展的特征,我们尝试以生态学的视角,从语言服务业整体层面进行研究。

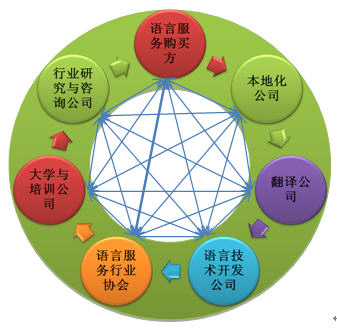

构成语言服务业的各要素(角色)以需求与供给为主线,以分工与合作为特征,构成语言服务的闭合产业链。语言服务业的产业链如图2所示。

图2. 语言服务产业链构成

语言服务产业链的各要素之间环环相扣,网状关联,图中外圈表示语言产的外部社会环境,呈现了语言服务业的生态学特征。语言服务购买方(客户方)将语言服务外包给本地化公司,本地化公司将翻译等工作外包给翻译公司,翻译公司借助语言技术开发公司的计算机翻译软件与工具和专业译员完成翻译。语言技术开发公司接受语言服务行业协会的信息服务,语言服务行业协会依靠各个公司和大学的加入,对行业进行规划,促进交流。大学与培训公司为其他机构培养和输送专业人才,行业研究与咨询公司为其他机构提供研究与咨询服务。

语言服务各个机构以闭环和网状关联,形成了较为完整的语言服务产业链,每个机构既保持运营的独立性,又与其他机构以适当的方式发生业务关联。各机构之间的关联和相互依存的程度随着社会环境和产业内部环境而改变。图中外圈箭头只是表明各个机构互相依存,这种依存并不是固定的先后顺序。某个特定机构在某个阶段内可能具有多重角色,例如一些本地化公司同时也是语言技术开发公司,而一些翻译公司也同时提供培训服务。

4. 以客户为中心的语言服务产业链

“客户”是广泛的概念,是指将某种形式的语言服务进行委托的组织或个人。语言服务业的三层结构中的任何组织都有特定的客户,例如核心层中的翻译企业,本地化企业,翻译软件开发企业,翻译培训机构,多语信息咨询机构,他们在不同商务环境下具有不同的客户,例如,如果本地化企业将本地化项目中的翻译工作外包给翻译公司,则本地化公司成为翻译公司的客户。翻译软件开发企业如果把开发的软件卖给翻译公司,则翻译公司成为翻译软件开发企业的客户。

语言服务业是市场化、商业化和全球竞争的服务行业,提供机构服务的组织和个人要持续发展,需要持续不断地获得项目以及合理的项目利润,而客户是项目提供方,客户最了解所需服务的目标和要求,只有客户满意,才能从项目中获得资金和利润。如果客户对项目不满意,则可能失去项目甚至客户,从而导致企业亏损甚至倒闭。“语言服务”的特点决定了任何语言服务组织和个人的成功都需要以为客户提供满意服务为标准,一切以客户为中心。

在语言服务项目实施的各个阶段,客户都对语言服务提供方进行管理和控制,语言服务提供方如果提供的服务不能满足客户的要求,将面临客户抱怨、警告、扣除费用、失去项目甚至失去客户的风险。因此,为了做好语言服务,语言服务提供方的全体项目人员需要以理解和满足客户需求为工作出发点。

当然坚持“客户为中心的语言服务”的观点,并不是坚持“客户都是对的”,并不是被动地接受客户的全部要求。语言服务提供方可以根据项目的特点和自己的专业优势对客户提出的不明确和不合理的要求进行交流、解释、确认。明智的客户将积极听取语言服务提供方的专业建议,并且对其专业性和良好交流能力进行赞赏。

无数成功的语言服务项目都是项目团队坚持以客户为中心,为客户提供满意服务的结果。而一切失败的语言服务项目都是从不同方面或不同程度上违反客户的要求,没有达到客户的期望,没有贯彻以客户为中心的原则引起的。以客户为中心的原则是保证语言服务工作成功的条件,也是维系良好客户关系的法宝。

5. 结语

语言服务业是在经济全球化和社会信息化快速发展的背景下形成的现代服务业。在商业环境下,不断增长的语言服务需求促进了专业语言服务组织的诞生和发展,并且形成了产业链。“以客户为中心的语言服务”理念使得语言服务的需求方和提供方可以形成分工与合作,互惠互利,共同发展。在社会环境不断变化,文化、经济、科技不断进步过程中,语言服务业的各个组织既相互依赖又相互竞争,推动语言服务业健康发展。

说明:本文首次发表在2013年第4期《中国科技翻译》杂志。

|