经济全球化,社会信息化,企业国际化,产品本地化。本地化和国际化相辅相成,如同一对“孪生姐妹”,国际化是本地化的前提和基础,本地化是国际化的要求和结果,国际化的最高境界就是完全本地化。

软件本地化不完全是软件技术问题,更不仅仅是文字翻译问题,更重要的是公司全球化策略问题,软件开发方法与标准问题,以及软件项目管理问题。解决好了这些问题,软件本地化就成为流程化的语言翻译、工程技术处理、文档排版等生产方式。

纵观我国多数软件公司,企业的国际化刚刚起步,软件产品的国际化和本地化还处在不断探索之中。企业要在全球销售软件产品,实现国际化发展道路,必须深入研究软件国际化和本地化的战略、技术和管理内容。

本文从软件开发公司的角度出发,首先阐述了软件国际化和本地化的概念,简要描述了国际化软件的开发流程,重点论述要成功实现软件产品本地化,必须实行的企业策略、软件国际化技术、本地化实施等问题。

概述

要正确地实现软件的国际化和本地化,需要准确理解什么是软件国际化和软件本地化。下面从软件开发技术的角度,对软件国际化和软件本地化进行描述。

软件国际化是在软件设计和文档开发过程中,使得功能和代码设计能处理多种语言和文化,确保在创建不同语言的本地化版本时,不需要重新设计源程序代码的软件工程方法。

软件国际化可使开发的软件支持多语种信息处理所必需的字符编码,并支持各种货币、日历、输入法和其他数据格式,以满足区域市场的文化、法律和技术要求。

软件本地化是将一个软件产品按特定国家/地区或语言市场的需要进行语言文字翻译、增加或删除特定功能、软件工程处理,创建目标语言软件版本,使之满足特定市场上的用户对语言和文化的特殊要求的软件活动。

软件本地化不等同于软件翻译。实际上,软件翻译只是软件本地化的语言文字处理过程。除此之外,软件本地化还包括软件资源文件提取、格式转换、文字内容解析、本地化软件编译、软件本地化缺陷修正的工程技术,以及用户手册、联机帮助、市场宣传材料等文档的排版,本地化软件的测试和质量保证等一系列的过程。

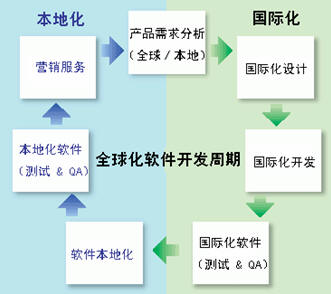

开发全球发布的软件包含一系列复杂的技术和管理,下图描述了全球发布的软件所采用的常规开发流程。

由图可知,软件国际化和软件本地化是开发全球发布的软件产品的两个紧密联系的技术和阶段。为了更好的进行软件本地化,需要在系统分析阶段分析软件的国际化和本地化的需求和特征。在软件国际化设计和开发的基础上,经过软件国际化测试后开始进行软件本地化,编译成本地化软件版本后进行本地化测试和质量保证,然后在全球市场发布和营销服务。

企业全球化策略

要成功实现软件国际化和本地化,企业层面的全球化策略是需要重视的深层次因素,企业的全球化策略是促进软件国际化和本地化的核心推动力。

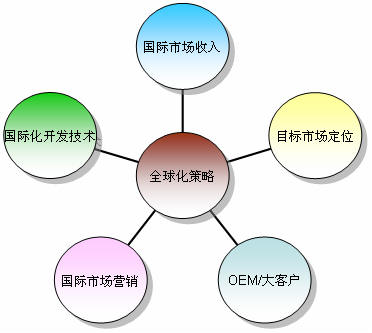

影响软件国际化的企业全球化策略表现在国际市场收入、目标市场定位、目标市场营销、服务支持能力、目标市场软件开发策略和其它商业驱动力等多个方面,如下图所示。

软件销售收入来自国内和国际两个市场,软件的国际市场收入占全部市场收入的比例是确定企业全球化策略的一个指标。按照软件行业惯例,如果来自国际市场的收入占全部市场收入超过20%的时候,企业就需要考虑实施软件的国际化和本地化。

成功实施软件国际化的另一个因素是目标市场的定位。不同目标市场对软件有不同的功能、语言、文化、法律等的特定需求。因此,要确定软件企业的目标市场是针对美洲、欧洲、亚太地区还是中东地区,或者以上全部地区。

目标市场营销和支持服务的方法影响企业全球化策略。例如,软件采用直销还是分销或代理方式,采用光盘发布还是通过Internet下载,在国际市场是把服务支持外包出去还是利用Internet提供多语言知识库服务。

企业全球化策略直接影响软件开发策略。为了顺利实现软件国际化,在软件需求分析阶段,需要详细的获取、分析和确定软件国际化需求,在软件开发过程中,根据国际市场提供的信息,动态的调整国际化需求,采用软件国际化开发标准,并且把软件的国际化测试包含到软件基线测试中去。

影响企业全球化决策的其它商业促进因素还包括来自国际市场的OEM或大客户的支持和要求。

软件国际化技术

前面讨论的企业策略属于公司全球化战略的问题,是推动软件国际化的原动力。但是,仅靠企业全球化策略还是不够的。从产品实施层面而言,正确的软件国际化技术是保证软件顺利进行国际化和本地化的关键。

软件国际化技术包含软件生命周期各阶段的各项技术。具体而言,要开发出良好国际化和本地化的软件,需要确定来自目标市场的本地化需求,目标市场语言特性和特定功能,提高软件和文档的本地化能力,选择开始软件本地化的合适阶段。如下图所示。

为了顺利实施软件本地化,需要在软件需求阶段针对特定市场和特定软件组件,分析软件的本地化需求。这样可以在软件生命周期的早期就确定本地化需求,而不是到了软件本地化阶段才开始加入本地化的功能特性。具体来说,从下面几个方面分析和确定软件本地化需求:特定目标市场、本地化的软件组件、本地化程度、本地化软件的发布形式。

在针对不同目标市场的语言和功能特征方面,需要确定软件是否能满足这些目标市场的需求,包括支持目标市场的语言、区域(Locale)、调整特定需求、支持特定软件和硬件平台。

软件的本地化能力表示软件是否能够很容易的本地化。在开发国际化软件的各个阶段,要采用技术手段保证软件具有较高的本地化能力。提高软件本地化能力的常用技术包括:把需要本地化的文字、图像和图标等内容与软件源代码分离,不要采用连字符连接多个字符串,用户界面(UI)元素要能够方便的调整大小和位置,采用伪本地化技术尽早发现“硬编码”等本地化问题,安排专人负责开发软件本地化工具包。

文档是软件的组成部分之一,文档的本地化能力将影响本地化的成本和进度。提高文档本地化能力的技术包括:采用受控制语言(Controlled Language)设计文档结构和内容,设计人员要始终重视不同市场的文化和习俗对文字内容的偏好。采用单一语言(通常是英语)设计全部文档并且遵守一致的格式。采用内容管理系统(CMS)进行文档的创建、更新、审核和本地化管理。

在制定软件开发计划时,需要确定在什么阶段软件开始本地化。以前,软件本地化经常在发布前才开始本地化,时间要求很紧张,如果发现了软件本地化问题,特别是由于软件国际化设计错误引起的缺陷,需要修改软件的设计,增大了技术难度和开发成本。现在,软件本地化被提前了,在软件开发的同时进行本地化,到了软件编码完成阶段,软件本地化因该完成了80%的工作量,这样可以保证软件可以实现“同步发布”。

本地化实施

软件本地化是国际化软件不可缺少的过程。为了降低本地化成本,提高本地化质量,缩短本地化周期,软件开发商通常把软件本地化任务外包出去,开发商提供技术支持和管理控制。

对软件本地化而言,可以外包的内容包括:文字翻译和校对,翻译记忆库和术语,本地化工程,软件测试和质量保证,文档桌面排版,本地化项目管理等。

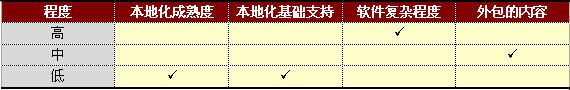

软件开发商应该根据企业全球化策略和软件产品的特征确定外包的内容和方式。影响软件本地化外包的关键因素有:开发商的本地化成熟度,对本地化技术和管理的支持程度,软件产品的复杂程度,需要外包的内容。

软件开发商应该根据这些关键因素进行综合评估,把各项因素的程度分成高、中、低等级进行分析,确定具体的外包形式和内容。由于软件本地化对于国内软件开发商而言,都是新生事物,因此,本地化成熟度和基础支持不足,由于国际化设计不充分导致本地化复杂程度较高,如下表所示。

软件本地化外包实施有两种选择:软件代理商或软件分销商进行软件本地化,选择专业本地化公司进行软件本地化。

多数刚刚开始软件本地化的开发商最初都选择软件代理商或软件分销商进行本地化,原因如下:开发商不需要选择本地化公司,不需要为代理商或分销商支付本地化费用(已经包含在销售利润中),代理商或分销商有销售本地化产品的意愿,代理商或分销商通常接受了系统培训,更熟悉软件。

但是,软件开发商在经过这种本地化的实践后不久,不约而同的选择专业的本地化公司进行软件本地化。导致这种结果的原因如下:开发上可以拥有本地化产品的版权,利于实现品牌控制,保证软件本地化的质量和一致性,缩短本地化产品的上市时间,降低本地化技术和服务支持成本。

总之,对于本地化技术和管理能力不成熟的软件开发商,在开始进入一个新的市场,发布实验性本地化软件时,可以选择由代理商或软件分销商进行本地化。除此之外,需要选择专业的本地化公司作为业务合作伙伴(Vendor)进行软件本地化,以保证软件本地化的质量、成本、进度和品牌。

说明:

本文首次发表在2006年的《软件世界》杂志上

|